Écritures » À Travers Textes

- À propos...

- En-tête

- Remerciements

- Pr 11:31 – mss

- PLAN

- 1. Introduction

- 2. Étude de Pr 11:31

- 2.1

- 2.1.1

- 2.1.2

- 2.1.3

- 2.1.4

- 2.1.5

- 2.2

- 2.2.1

- 2.2.2

- 2.3

- 2.3.1

- 2.3.2

- 2.4

- 3. Lecture et interprétation

- 3.1

- 3.2

- 3.2.1

- 3.2.2

- 3.2.3

- 3.3

- 3.3.1

- 3.3.2

- 3.3.3

- 3.3.4

- 3.4

- 3.4.1

- 3.4.2

- 3.5

- 3.5.1

- 3.5.2

- 3.5.3

- 4. Conclusions

- 4.1

- 4.2

- 4.3

- 4.4

- 5. Annexes

- 5.1

- 5.2

- 5.3

- 6. Bibliographie

À propos de ce travail

À Travers Textes : Proverbes 11:31

du TM à 1 Pierre 4:18, en passant par la LXX

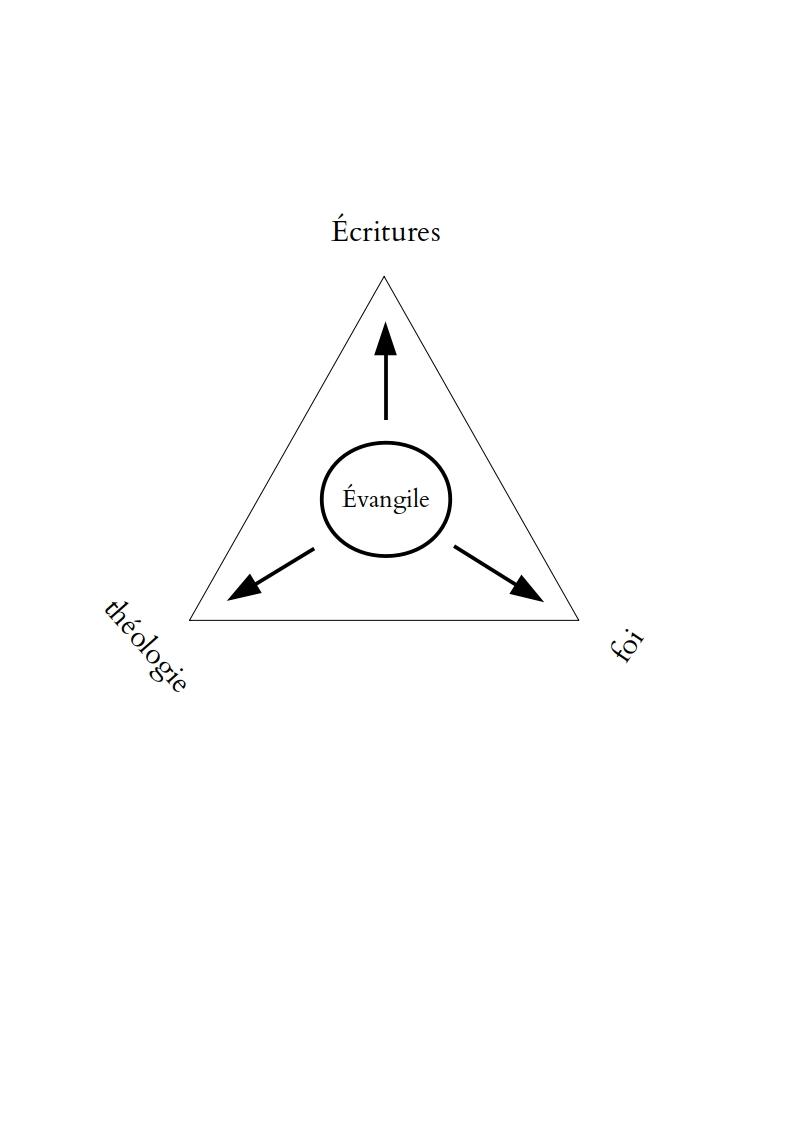

Citations, intertextualité, foi, théologie, Écritures, interprétation et lecture biblique

Évolution typique d'un texte de sagesse, illustrant particulièrement l'imbrication des processus de lecture, d'interprétation, et d'intertextualité, ainsi que les questions de la nature et de la fonction des Écritures et de leur nouage vital avec la théologie et la foi.

Sous une forme académique, c'est en fait, à travers l'étude d'un cas type, un plaidoyer pour une lecture de l'Écriture qui soit centrée sur l'Évangile.

Une première partie – biblique – analyse l'évolution textuelle et théologique d'un texte de sagesse à travers la médiation de la Septante et le "travail de la citation".

Une seconde partie – pratique – analyse l'économie des deux Testaments, les dangers d'une lecture fermée, accablante ou fragmentée, les risques de l'hyper-textualité, les pièges d'une "maniaque répétition du même", les dérives de lectures pathologiques d'un texte fait Dieu, la nécessité d'une lecture exigeante – tant personnelle que communautaire –, scandalisée et éclairée à la fois par l'Évangile, nouant ensemble foi, théologie et Écritures, au sein de nos déséquilibres et nos tâtonnements quotidiens.

Reprise d'un mémoire de Licence de Théologie Protestante (Université de Strasbourg, 2010), corrigé et adapté pour le Web (mai 2018)

F. Giannangeli

2009/2010

À Travers Textes

Une tentative de passage

Intertextualité, théologie, lecture biblique

Mémoire de Licence

Faculté de théologie protestante

Université de Strasbourg

Sous la direction des Professeurs É. Parmentier & J. Joosten

Année universitaire 2009 / 2010

version 5 (mai 2018)

version en ligne, reprise et adaptée

Je dédie ce travail à mon épouse, qui en fut la co-ouvrière à son insu.

Pour avoir accepté d'encadrer ce mémoire, je remercie vivement les Professeurs Élisabeth Parmentier et Jan Joosten, sans les aiguillons desquels j'aurais été facilement content de moi.

Nancy, le 3 avril 2010

F. Giannangeli

Pour Anne, Vincent, Lætitia, et Benoît

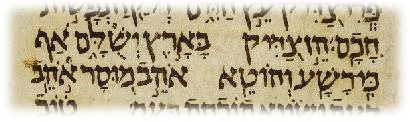

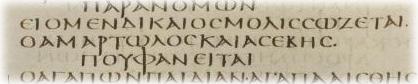

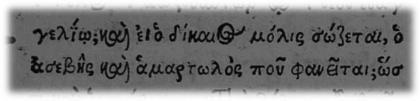

Proverbes 11:31 – manuscrits

.

Proverbes 11:31 — Codex d'Alep

Proverbes 11:31 — Sinaiticus

1 Pierre 4:18 — Érasme

D'un texte,

d'une sagesse,

d'une langue,

d'un monde,

à d'autres.

Plan

1. Introduction: objet, but, méthode et esprit du travail

2. Proverbes 11:31, un verset au destin singulier

2.1 Exégèse du TM

2.1.1 Traduction commentée

2.1.2 Comparaison de quelques traductions modernes

2.1.3 Étude des mots hébreux importants, dans et hors des Proverbes

2.1.4 Cohérence

2.1.5 Tentative d'interprétation

2.2 Exégèse de la LXX

2.2.1 Étude des mots grecs significatifs vis-à-vis du TM

2.2.2 La traduction et l'interprétation de la LXX

2.3 Exégèse de 1 Pierre 4:18

2.3.1 Étude des mots grecs significatifs vis-à-vis de la LXX

2.3.2 Citation et relecture dans 1 Pierre

2.4 Conclusion préliminaire

3. Lecture biblique et interprétation

3.1 Intertextualité: données théoriques

3.2 Place et fonction de la citation de l'AT dans le NT

3.2.1 Le travail de la citation

3.2.2 L'Ancien Testament: ancien, c.-à-d. obsolète?

3.2.3 "Afin que s'accomplisse…"

3.3 Place et fonction de la citation de l'Écriture dans la théologie et la prédication

3.3.1 D'un réservoir de preuves à un code de la route?

3.3.2 Exégèse d'alors et d'aujourd'hui: Peut-on faire comme eux?

3.3.3 Dieu se met-il en peine d'Édom?

3.3.4 Une étrange parenté

3.4 Place et fonction de la citation de l'Écriture dans l'expression de la foi

3.4.1 La fonction performative de l'Écriture

3.4.2 Donner voix à la foi

3.5 Nature et fonction de l'Écriture et de la lecture biblique – rapports avec foi et théologie

3.5.1 (Ré)apprendre à lire?

3.5.2 Une clé: l'Évangile

3.5.3 Chemin faisant: le temps et le concret

4. Conclusions

4.1 Plaidoyer pour une pratique modérée de l'intertextualité dans l'interprétation biblique

4.2 Plaidoyer pour un nouage exigeant entre foi, théologie et Écritures

4.3 Sagesses, Évangile et intertexte

4.4 Remarques conclusives et perspectives

5. Annexes

5.1 Annexe 1 – Abréviations

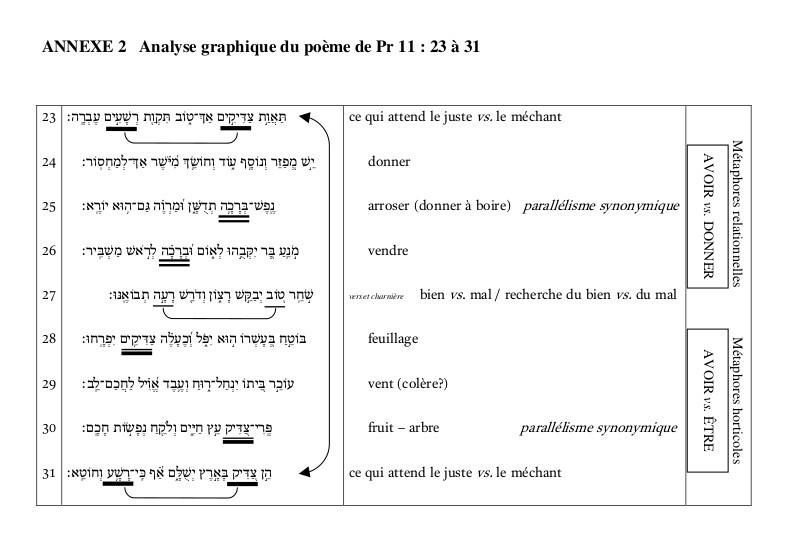

5.2 Annexe 2 – Analyse graphique du poème de Pr 11:23 à 31

5.3 Annexe 3 – Résumé de l'article de James Barr

6. Bibliographie

À TRAVERS TEXTES Une tentative de passage

Citations, intertextualité, foi, théologie, Écritures, interprétation et lecture biblique1. Introduction: objet, but, méthode et esprit du travail

Une caractéristique du canon biblique qui affecte immédiatement la lecture est la citation par le NT de nombreux textes de l'AT, et la manière de les citer1, au point que le NT dépouillé de ces citations serait méconnaissable. Le NT est assurément une mosaïque de citations, unique en son genre parmi les textes sacrés.

Cette particularité remarquable de la Bible, qui tisse ensemble les deux Testaments, cristallise en fait autour d'elle tout un entrelacs de problèmes exégétiques, herméneutiques, théologiques, dirigeant la réflexion vers un faisceau de questions sur la nature et la fonction des Écritures, le langage biblique2 et la traduction, les pratiques interprétatives, l'intertextualité, la mise en corrélation de l'Écriture avec la réalité de la communauté chrétienne actuelle, et la réalité tout court, ainsi que sur la lecture biblique, ses mécanismes, rôle, vertus, et rapports avec la foi, amenant vers des questions concrètes concernant le quotidien de la vie croyante: Que signifie "lire la Bible"? Pourquoi la lire? Comment? Que se passe-t-il lorsqu'on lit la Bible?

Le phénomène de l'Écriture citant l'Écriture interroge le lecteur attentif: quelles questions soulève-t-il?

Si l'on a pu dire que l'histoire de l'Église est l'histoire de l'interprétation de la Bible, se pourrait-il qu'on puisse en dire autant de l'histoire des personnes, du croyant, du lecteur, et des destins individuels?

Il serait difficile et immodeste de vouloir embrasser simultanément tout ce bouquet de thèmes inter-dépendants et ce vaste domaine d'investigation.

Je chercherai à l'appréhender très partiellement, et dans une perspective d'intertextualité, par une étude de cas, en suivant l'évolution typique d'un unique texte de sagesse du TM, Pr 11:31, dans sa traduction par la LXX, et sa reprise dans 1 Pierre.

Ce texte n'a pas la célébrité des citations plus classiques, et passerait presque inaperçu. Or il illustre particulièrement l'imbrication des processus de lecture, d'interprétation, et d'intertextualité, ainsi que les questions de la nature et de la fonction des Écritures et de leur nouage avec la théologie et la foi, auxquelles est consacrée la deuxième partie.

Dans ce parcours, je m'efforcerai de ne pas m'en tenir à une compilation des données de la littérature consultée, mais de risquer un engagement personnel.

Notes

1. Pour ce travail, les citations, reprises, emprunts, relectures et échos dans l'AT de l'AT lui-même, de la littérature du Proche-Orient Ancien, ou la citation dans le NT de textes apocryphes ou profanes, sont laissés de côté.

2. Même si à vrai dire il n'y pas de langage biblique en soi.

2. Un texte de sagesse: Pr 11:31, un verset au destin singulier

En dépit de son apparente simplicité logique, ce verset ne laisse pas d'intriguer et présente quelques défis exégétiques intéressants à relever.

L'interprétation et la traduction de la LXX, citée verbatim par le NT, piquent la curiosité.

Il réserve plus de questions et de surprises qu'il n'y paraît.

Ce texte appartient, à l'intérieur de la collection des Proverbes de Salomon (10:1-22:16), à une sous-collection de proverbes antithétiques (10:1-15:33)1.

Notes

1. "The Antithetic Collection", Fontaine (1988): 495, 509.

Exégèse du TM

2.1 Exégèse du TM

2.1.1 Traduction commentée

2.1.2 Comparaison de quelques traductions modernes

2.1.3 Étude des mots hébreux importants, dans et hors des Proverbes

2.1.4 Cohérence

2.1.5 Tentative d'interprétation

D'un texte,

d'une sagesse,

d'une langue,

d'un monde,

à d'autres.

2.1.1 Traduction commentée

הֵן צַדִּיק בָּאָרֶץ יְשֻׁלָּם אַף כִּֽי־ רָשָׁע וְחוֹטֵֽא׃

הן "voici" - plutôt "si" dans cette construction | צדיק "(le) juste" - absence de l'article propre à la poésie biblique; mot-clé de Pr 11; leitmotiv: juste / justice | בארץ "sur la terre" ("dans le pays"?) | ישׁלם mot critique du verset - futur pual de שלם : "reçoit-rétribution / est-payé-de-retour" | אף כי "combien plus / à plus forte raison" - contraste antithétique, gradation en Qal vaHomer | רשׁע "(le) méchant" - répond à צדיק | חוטא "celui qui pèche" - part. qal act. de חטא.

Ma traduction:

Si le juste sur la terre est rétribué, le méchant et le pécheur d'autant plus!

Notes

La police utlisée est Cardo.

http://scholarsfonts.net/cardofnt.html

https://fonts.google.com/specimen/Cardo

Si le juste sur la terre

est rétribué,

le méchant et le pécheur d'autant plus!

2.1.2 Comparaison de quelques traductions modernes

La majeure partie des versions courantes conservent, volontairement ou non, l'ambiguïté de ישׁלם ou bien donnent un sens positif au premier membre, mais dévoilent leur choix plutôt dans leurs notes.

Ainsi BS traduit "Déjà ici-bas le juste reçoit sa rétribution, à plus forte raison le méchant et le pécheur" et renvoie à Pr 10:27 ("Révérer l'Éternel prolonge la vie, mais les années du méchant seront abrégées").

De même NBS a "Si le juste est payé de retour sur la terre, à plus forte raison le méchant et le pécheur" et renvoie à Ps 37:25ss où se retrouve le même parallélisme antithétique juste / méchant et où le juste connaît une longue vie tandis que la descendance du méchant est retranchée (ainsi aussi TOB "Les justes sont récompensés…" cf . Ps 37:25-26).

Des traductions donnant au premier membre un sens franchement négatif sont plus difficiles à dénicher.

Ainsi If the most righteous in the land are punished, how much more the wicked and the sinner".

Ainsi aussi Toy1 "…will be punished on earth" et BGM Αν ο δίκαιος παιδεύηται επί της γης – sans posséder le grec moderne, le sens de παιδεύηται me semble négatif (cf. Pernot "punir, châtier, corriger" s.v.).

Notes

1. Toy (1899).

2.1.3 Étude des mots hébreux importants, dans et hors des Proverbes

Outils utilisés: BDB, DHAB, KB, ST, TWOT.

(je n'ai pas accès aux grands dictionnaires théologiques multi-volumes)

צדיק de צדק "être juste" – ici, de l'homme; ailleurs, de Dieu: "le Juste" Ex 9:27; Ps 112:4; Es 45:21; ou de ses lois et ordonnances De 4:8; du roi 1 S 24:18; des juges, peut-être Pr 29:2 // Ez 23:45. Au sens de justice forensique (= devant le for de Dieu): Pr 18:17 celui qui a le droit pour lui – innocent Ex 23:7 "l'innocent et le juste"; Es 5:23, la justice des justes innocents. Se définit par son contraire: le méchant (Pr 13:5, 25; 15:28; 24:24); et par ses parallèles: le sage (Pr 9:9). Justifié (par Dieu) Es 53:11; légitime Es 49:24 (v.l.). Exact: "c'est vrai" Es 41:26. Celui qui sert Dieu (Mal 3:18 juste vs. méchant // qui sert vs. qui ne sert pas). Celui qui vit par la foi-fidélité: Hab 2:4; Ge 15:6 (Abraham). Un exemple: Noé (Ge 6:9), Daniel, Job (Ez 14:14, 20). Le sens post-exilique évolue vers le champ sémantique de piété, bonté – cf. Ps 112, qui en est en entier comme une définition.

ארץ le quatrième mot le plus utilisé de l'AT. Terre, continent, champ, patrie, terrain. Selon Lelièvre1, ne désigne pas le pays d'Israël dans les Proverbes, mais "l'ici-bas" (qui seul existe pour Proverbes) par opposition à l'au-delà (ou les Enfers égyptiens). Selon les rabbins, équivaut à: avant la mort. Aurait pu avoir le sens de "sous terre", régions inférieures, pour les sages d'Israël dans ce proverbe. Selon Barr, l'accent ne porte pas sur בארץ mais sur צדיק : le sens est donc "le-juste-sur-la-terre"; cf. "le peuple du pays" Ge 23:7, Lé 20:4 (Israël); équivaut à "parmi les hommes" Pr 30:14b (parallélisme synonymique); dans la littérature de sagesse, il n'y a pas de contraste vie présente / vie future: la vie, la justice, la récompense, la punition etc. sont sur la terre. Hors des Proverbes, plusieurs emplois inattendus: Job 12:8 "parle à la terre" (= ce qui rampe sur la terre); Ps 139:15 "les profondeurs de la terre" (= le sein maternel). Les habitants d'un pays eux-mêmes (Ez 14:13), du shéol (Job 10:21-22). La terre des vivants Ps 27:13. L'extrémité de la terre Pr 17:24, 30:4. Au pluriel, les pays (des nations) Ez 20:32, les "contrées" qui forment Israël Ge 26:3,4. L'héritage de Dieu 1 S 26:19,20. Le pays est saint puisqu'y habite le Saint. BHS propose ici des corrections que Barr n'estime pas nécessaires.

ישׁלם mot essentiel du verset: "The issue of retribution is the primary concern of this proverb and a correct understanding of ישׁלם is essential to its interpretation"2. Au pual, être acquitté, rendu, récompensé. ST traduit Pr 11:31 ainsi: "Certes le juste est récompensé même sur cette terre". BV a "Si iustus in terra recipit…" Cf. שִׁלֵּם rémunération De 32:35; récompense, Pr 13:13; Ps 65:2 être accompli (vœux); punition, salaire; on gagne le juge par un paiement הַשֹּׁפֵט בַּשִׁלּוּם Mi 7:3. Même forme (mais interrogative) en Jé 18:20 הַיְשֻׁלַּם תַּֽחַת־טוֹבָה רָעָה "le mal sera-t-il rendu pour le bien?" Au piel, Pr 25:22 "L'Éternel te récompensera" (cf. plus loin l'analyse de Von Rad). Ruth 2:12 "que l'Éternel récompense ce que tu as fait". Pr 13:21חַטָּאִים תְּרַדֵּף רָעָה וְאֶת־צַדִּיקִים יְשַׁלֶּם־טֽוֹב "le malheur poursuit ceux qui pèchent, Mais le bonheur récompense les justes" (ici, deux de nos mots, avec les mêmes notions qu'en Pr 11:31 rassemblées). Pour l'influence du champ sémantique de שָלֵם "intact" / שָלוֹם "salut" sur l'apparition de σῴζεται dans la LXX, cf. Barr, ANNEXE 3.

רשׁע adjectif nominalisé, surtout dans Job, Ps, Pr, et Ez. Agité, inique, méchant, injuste, impie, coupable. Antonyme de צדיק "le juste… comme l'injuste" Ge18:23, 25. Utilisé 80 fois en antithèse avec צדיק (la moitié des fois dans Proverbes). Cf. le verbe רַשַׁע et les noms רֶשַׁע et רִשְׁעָה (KB lit רֶשַׁע en Pr 18:3). Pr 15:9 "la voie du méchant", Pr 17:23; 18:5; 25:5; 28:15; 29:2, etc. (78 fois dans Proverbes). Le télescopage des deux notions est insupportable: Pr 17:15; 24:24 "…au méchant, tu es juste". La LXX traduit par ασεβης, αμαρτωλος et ανομος. Pr 9:7 corriger le méchant; Pr 10:3 repoussé par Dieu. De l'homme (Pr 11:7 אדם ; 21:29 אישׁ ), d'un messager (Pr 13:17 מלאך). Avec דרך : Pr 4:19; 12:26; 15:9 (cf. aussi 4:14, avec ארח chemin). Selon BDB, terme rare avant l'exil. Mal 3:18 celui qui ne veut pas servir Dieu.

חוטא verbe חָטָא manquer, pécher (absolument, contre soi-même, contre quelqu'un, contre Dieu, ses lois, contre la Sagesse Pr 8:36 וחטאי חמס נפשׁו "Celui qui pèche contre moi nuit à son âme" NEG, "Mais qui me manque se perd lui-même" BR; idem dans ST: "celui qui ne me trouve pas"; cf. v. 35: "celui qui me trouve a trouvé la vie"; Jug 20:16, les gauchers qui ne manquent pas la cible, Job 5:24 "rien ne manquera (de tes troupeaux)". Participe: 7 fois dans Proverbes (13:22, etc.); cf. Es 65:20 החוטא בן־מאה שׁנה "le pécheur de 100 ans". Dit de la nation (Es 1:4), de l'âme-personne (Ez 18:4,20). Équivaut à un nom, Pr 11:31; 13:22; 14:21. Le principal mot pour signifier "pécher".

Notes

1. Lelièvre & Maillot (1993).

2. Bricker (1998):107.

2.1.4 Cohérence

Ce verset se trouve dans une construction équilibrée, à la fois en lui-même et en contexte. Les deux hémistiches forment un schéma 4 / 4 qui leur donne pour ainsi dire le même "poids", quoique de structure grammaticale et syntaxique entièrement différente.

A (4 mots) הן צדיק בארץ ישׁלם / A' (4 mots) אף כי־רשׁע וחוטא

Les deux synonymes de A' (ce n'est pas un hendiadys selon Toy (240); le Sinaiticus les inverse) ont une fonction d'équilibre métrique. D'autre part, Bricker (107) propose de trouver ici un poème sur la rétribution ainsi structuré1:

A 11:23תאות צדיקים אך־טוב תקות רשׁעים עברה׃ B 11:24ישׁ מפזר ונוסף עוד וחושׂך מישׁר אך־למחסור׃ B 11:25נפשׁ־ברכה תדשׁן ומרוה גם־הוא יורא׃ B 11:26מנע בר יקבהו לאום וברכה לראשׁ משׁביר׃ C 11:27שׁחר טוב יבקשׁ רצון ודרשׁ רעה תבואנו׃ B' 11:28בוטח בעשׁרו הוא יפל וכעלה צדיקים יפרחו׃ B' 11:29עוכר ביתו ינחל־רוח ועבד אויל לחכם־לב׃ B' 11:30פרי־צדיק עץ חיים ולקח נפשׂות חכם׃ A' 11:31הן צדיק בארץ ישׁלם אף כי־רשׁע וחוטא׃ |

23 Le désir des justes ne vise qu'au bien; l'espoir des méchants n'est que débordement. 24 Tel est prodigue de son bien et le voit s'augmenter; tel est économe plus que de raison et s'appauvrit. 25 L'âme généreuse jouira de l'abondance; qui fait pleuvoir des bienfaits est lui-même arrosé. 26 Accaparer le blé, c'est se faire maudire du peuple; mais ses bénédictions vont à qui le met en vente. 27 Rechercher le bien, c'est rechercher l'affection; poursuivre le mal, c'est en devenir la victime. 28 Qui se confie en sa richesse tombera, mais les justes sont florissants comme le feuillage. 29 Celui qui jette le trouble dans sa maison ne possédera que du vent; le sot devient l'esclave de l'homme sage. 30 L'œuvre du juste est un arbre de vie; gagner les cœurs est le fait du sage. 31 Voyez, le juste obtient le prix de ses œuvres sur terre: combien plus encore le méchant et le pécheur! BR |

Ce passage est articulé autour du thème de la rétribution positive et négative. Le v. 27 (qui trouve un écho en 12:2) lui sert de pivot; les צדיקים et les רשׁעים du v. 23 ont leur pendant au v. 31 (j'élabore cette composition poétique sous forme graphique en ANNEXE 2). Si on accepte cette inclusion et cet encadrement théologique, ce n'est pas sans conséquence sur le sens – qui ne peut alors pas être celui de la LXX – et l'interprétation du v. 31, qu'on ne peut plus prendre alors isolément.

Mais à sa manière, la LXX (un monostique dans le Vaticanus [BA 17:229]) préserve l'équilibre A / A' des deux membres, tout en modifiant le contenu et la direction du qal vahomer: on y retrouve un équilibre de 3 termes "denses" de part et d'autre: δικαιος / μολις / σωζεται // ασεβης / αμαρτωλος / φανειται, avec cette fois un verbe de chaque côté.

Notes

1. Bricker (1998):107.

2.1.5 Tentative d'interprétation

Pour cette étape, il faut revenir sur le sens de יְשֻׁלָּם . Pour Lelièvre, le sens immédiat confirme Ec 3:19ss: il ne faut pas compter sur l'au-delà; c'est ici-bas que le châtiment des pécheurs aura lieu, plus certainement encore et plus volontiers que la récompense des justes. Il se trouve que Von Rad, dans son analyse de Pr 25:21-22, discute ce mot1: "Le verbe chillém doit être compris en partant de la relation conduite-rémunération et signifie "rendre complet", "achever", en ce sens que Yahvé, lors d'une bonne action, suscite le rapport conduite-rémunération." Il conteste que le verbe hébreu signifie ici "revaloir, récompenser". Il fait allusion à des notions répandues, tantôt conçues comme un mécanisme neutre, tantôt comme un acte directement accompli par Dieu. Il traduit alors Pr 25:21b ainsi: "…Et Yahvé l'accomplira pour toi!"

Tout d'abord, et malgré l'avis représenté par ex. par Murphy (les impies seront certainement punis, puisque même les justes le sont)2, et Ross (si les justes doivent souffrir pour leur péché, les pécheurs d'autant plus certainement)3, sans doute sous l'influence de 1 Pi 4:18 (= LXX), ce travail m'a fait changer d'avis. Si on accepte la construction poétique harmonieuse citée plus haut, et si on ne traite pas ce verset isolément, le v. 31 répond alors au v. 23. Comprendre le v. 31 comme la LXX fait alors de lui un intrus et brise l'harmonie du poème. Mais même sans considérer ledit possible poème, tout le chapitre 11 est une suite d'antithèses juste / méchant // rémunération positive / rémunération négative. Pourquoi le v. 31 y dérogerait-il?

En replaçant ce texte dans son contexte conceptuel, il faut rappeler avec Lelièvre que "pour [les Proverbes] les jugements ont lieu ici-bas, d'une façon immanente ou par un jugement de Dieu… les récompenses et les punitions sont très matérielles… Pour l'Israélite de la Bible, la récompense d'une vie juste se trouve dans la personne des enfants, et le châtiment est d'avoir son "nom" détruit et/ou son cadavre privé de sépulture"4. La rétribution du juste sera aussi le bon souvenir laissé ici-bas5.

Mais, pas plus que la sagesse magnifiquement cohérente des amis de Job n'a échappé aux impasses, une interprétation de ce verset enfermée en elle-même n'y échapperait. Il faut donc l'entourer – comme la littérature sapientiale elle-même l'a fait – de textes pondérateurs de la Sagesse réfléchissant sur elle-même. NBS (Introduction aux Proverbes, 792) cite 1:5; 9:18; 16:8; 20:24 et 26:4s comme textes reflétant, au-delà d'une simplicité salutaire, la prise en compte sans simplisme de la complexité de la réalité.

Il y a donc dans les Proverbes mêmes une autre sagesse (21:30 "Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil, en face de l'Éternel"), en face d'une sagesse commune qui, pour être un refus du non-sens et du chaos6, n'en risque pas moins de devenir totalisante (voir aussi Ec 7:20; 8:14; et Job, souvent: 9:24; 10:3; 16:11; 21:7, 17, 30).

S'il y a bien deux courants de Sagesse en Israël, l'ancienne (traditionnelle, expérimentale, celle d'une partie des Proverbes) "où les bons sont obligatoirement récompensés et les mauvais fatalement punis"7, et une autre, qui la questionne, sous la forme d'un refus théologique (cf. Job 28; et Job 4:17-18 "L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, S'il trouve de la folie chez ses anges…"; 25:4-5 "Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Voici, la lune même n'est pas brillante, et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux…")8 et d'une critique de l'expérience, et s'il y a du vrai dans les arguments de Barr, on peut penser que cette seconde sagesse a fait quelque intrusion en perçant non seulement dans le contexte large de Pr 11, mais dans la traduction grecque du v. 31 lui-même, traduction reprise telle quelle dans le NT, mais cette fois dans une autre perspective, eschatologique.

C'est l'objet de la suite du travail.

Notes

1.Von Rad (1971):157.

2. Murphy & Huwiler (1999):57.

3. Ross (1991):966.

4. Lelièvre & Maillot (2000):237-238. De même Barr: "… such a contrast [entre la rétribution ici-bas et et la vie future ou un monde à venir] was quite unthinkable in the mental world of the Book of Proverbs." Barr (1975):163. BA 17:128 note un déplacement du couple récompense / punition dans Proverbes TM vers le couple salut / perdition et vie / mort dans Proverbes LXX.

5. Gilbert (2003):158.

6. Lelièvre & Maillot (2000):217.

7. Lelièvre & Maillot (2000):22ss.

8. C'est un paradoxe de trouver cela dans la bouche des amis de Job. En l'occurrence, c'est un raffinement dans l'accusation.

Exégèse de la LXX

2.2 Exégèse de la LXX

2.2.1 Étude des mots grecs significatifs vis-à-vis du TM

2.2.2 La traduction et l'interprétation de la LXX

εἰ ὁ μὲν δίκαιος μόλις σῴζεται, ὁ ἀσεβὴς καὶ ἁμαρτωλὸς ποῦ φανεῖται;

Si le juste est sauvé à grand-peine, l'impie, le pécheur, où paraîtra-t-il?BA 17

If the righteous is scarcely saved, where will the impious and the sinner appear? NETS

If the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? Brenton

D'un texte,

d'une sagesse,

d'une langue,

d'un monde,

à d'autres.

2.2.1 Étude des mots grecs significatifs vis-àvis du TM

μόλις avec peine, difficilement; peut-être de μῶλος, travail pénible; synonyme de μόγις. Hapax des canoniques, mais quelques emplois dans les deutérocanoniques, par ex. Sag 9:16 καὶ μόλις (v.l. μόγις) εἰκάζομεν τὰ ἐπὶ γῆς καὶ τὰ ἐν χερσὶν εὑρίσκομεν μετὰ πόνου "Nous avons peine à conjecturer ce qui est sur la terre, et ce qui est à notre portée nous ne le trouvons qu'avec effort" BJ, où il est en parallélisme synonymique avec μετὰ πόνου, peine, fatigue, travail fatiguant (cf. HR pour quelques autres occurrences, surtout dans Siracide). On trouve μόγις encore en 3 M 7:6. Les deux mots sont donc rares; pour l'apparition inattendue de μόλις à la place de "sur la terre" du TM, cf. la discussion plus loin.

εἰ… μὲν… ποῦ… transposition en "si" suivie d'une question rhétorique du qal vahomer hébraïque.

ὁ ἀσεβὴς καὶ ἁμαρτωλὸς probablement un hendiadys.

σῴζεται un des mots favoris du traducteur de la LXX; cf. 10:25; 15:24, 27; 19:7, et ici1.

δίκαιος et ἀσεβής est le couple le plus typique des Proverbes LXX; leur très fréquente répétition crée un effet de refrain et de martèlement2; δίκαιος est devenu un choix lexical quasiment permanent pour צדיק pour désigner surtout la relation entre l'homme et Dieu, alors qu'il s'utilisait en grec classique surtout pour les relations entre êtres humains3.

ποῦ φανεῖται; prés. moyen de φαίνω (ou futur de forme archaïque – cf BDF 65 (1a) et Thayer s.v.) – cf. la discussion pour l'apparition inattendue de ce verbe. L'idée est celle de disparaître de devant Dieu, se cacher de sa présence (cf. Os 10:8 "Ils diront aux montagnes: Couvrez-nous! Et aux collines: Tombez sur nous!"), ne plus exister.

Notes

1. Cf BA 17:127, citant Barr.

2. BA 17:82.

3. Cf. Tov (1999):262 pour ce glissement sémantique. Ainsi que p. 265 pour une discussion sur ἀσεβής.

2.2.2 La traduction et l'interprétation de la LXX

La traduction de la LXX est déroutante et donne l'impression d'un renversement des contrastes. Alors que le TM peut être compris comme une antithèse positif / négatif (si le juste est récompensé [en bien)], combien plus le méchant le sera-t-il [en mal]), la LXX dit plutôt: puisque même le juste reçoit un salaire (de son péché), à plus forte raison le pécheur recevra-t-il le sien!

La disparition, dans la LXX, de בארץ et l'apparition de μόλις font précisément l'objet du captivant article de Barr1 (la substance en est donnée en ANNEXE 3).

Bratcher2 donne la simple juxtaposition NT / LXX / TM et traduit la LXX par "If indeed the righteous is scarcely saved, where shall the ungodly and sinner appear?"

Archer3 disqualifie sommairement la LXX comme un "poorly rendered LXX passage", sans s'attarder sur les mécanismes – lexicaux, linguistiques, mentaux, conceptuels – sous-jacents, notant simplement que μόλις semble remplacer בארץ , que σῴζεται est une traduction erronée de ישׁלם qui n'a la nuance de "sauver" que dans Job 8:6 ("[il] te restaurera dans ta justice" TOB), et que ὁ ἀσεβὴς… φανεῖται; est "hardly justifiable", et concluant (illogiquement selon moi) que malgré tout la LXX et 1 Pi 4:18 préservent l'idée de base que si Dieu ne laisse pas échapper (ici-bas?) ses enfants à la punition qu'ils méritent, combien moins les incroyants y échapperont-ils au dernier jour.

Par contre, Barr explore à fond tous les facteurs linguistiques et extra-linguistiques qui ont pu concourir à la production de cette traduction.

Notes

1. Barr (1975).

2. Bratcher (1984):77.

3. Archer & Chirichigno (1983):xxix, 91. Cet ouvrage est une très utile synopse de toutes les citations de l'AT dans le NT, quoique déparé par de nombreuses coquilles et erreurs. Plus succinct, Bratcher (1984) suit l'ordre du NT, en donnant TM, LXX et NT en traduction.

2.3 Exégèse de 1 Pierre 4:18

2.3 Exégèse de 1 Pierre 4:18

2.3.1 Étude des mots grecs significatifs vis-à-vis de la LXX

2.3.2 Citation et relecture dans 1 Pierre

καὶ εἰ ὁ δίκαιος μόλις σῴζεται, ὁ ἀσεβὴς καὶ ἁμαρτωλὸς ποῦ φανεῖται;

Si le juste est sauvé à grand-peine, qu'adviendra-t-il de l'impie et du pécheur? TOB

Et si le juste n'est sauvé que difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur? NBS

Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? NEG

D'un texte,

d'une sagesse,

d'une langue,

d'un monde,

à d'autres.

2.3.1 Étude des mots grecs significatifs vis-à-vis de la LXX

καί selon Moyise, ce n'est pas un simple "et", mais un marqueur explicite de citation1.

μόλις / μόγις cf. Lc 9:39 καὶ μόγις ἀποχωρεῖ ἀπ᾿ αὐτοῦ "et il a de la peine à se retirer de lui"; Ac 14:18 μόλις κατέπαυσαν τοὺς ὄχλους… "À peine purent-ils… empêcher la foule…"; Ac 27:7 καὶ μόλις γενόμενοι κατὰ τὴν Κνίδον "ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide"; Ro 5:7 μόλις γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις ἀποθανεῖται "À peine mourrait-on pour un juste".

D'où μογιλάλος qui parle avec difficulté, qui bégaie, muet (cf. Es 35:6 LXX καὶ τρανὴ ἔσται γλῶσσα μογιλάλων "and the tongue of the stammerers will be clear" NETS).

LN donne ὀλίγως comme équivalent: τοὺς ὀλίγως ἀποφεύγοντας "those who were just starting to escape", "ceux qui viennent à peine d'échapper" NEG 2 Pi 2:18.

δίκαιος / ἀσεβὴς - ἁμαρτωλὸς antithèse proverbiale juste / injuste, cette fois reprise dans le cadre de la foi en Christ, lui juste pour nous amener, nous injustes (1 Pi 3:18) à Dieu. Il s'agit ici de ceux qui ont reçu l'Évangile vis-à-vis de ceux qui l'ont rejeté, notamment ceux qui les font souffrir et les persécutent (v. 16 "si quelqu'un souffre comme chrétien…" – thème majeur de l'épître): c'est ce que montre le parallélisme synonymique v. 17 // v. 18, "nous" // "ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu".

ποῦ φανεῖται; BADG donne "what will become of the godless man?" avec la note que cette forme ancienne de futur φανοῦμαι ne se trouve qu'ici.

Notes

1. Cf. Moyise (2005):175. On trouve encore dans 1 Pierre ὅτι, διὀτι etγαρ

2.3.2 Citation et relecture dans 1 Pierre

C'est cette notion de difficulté qui est centrale dans l'argument de notre texte; elle rejoint celle de tison arraché du feu (Am 4:11; Za 3:2) ou celle du crible de la foi (Lc 22:31), ou bien encore de la porte étroite (Mt 7:14).

La citation du v. 18 est amenée, sans formule introductive évidente1, pour souligner et appuyer le v. 17, dont elle réplique la structure en "si" suivi d'une question rhétorique laissée en suspens. Elle clôt la sous-section des vv. 12 à 19, introduite par "mes bien-aimés", comme en 2:11, encadrée par des impératifs et terminée par un 6ème impératif2. NEG a voulu respecter le moyen avec "se sauve", alors que le passif de TOB et NBS est, de façon sous-entendue, un passif divin (cf. 1:5 "vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps").

Selon TH, 1 Pierre est l'un des livres les plus difficiles à traduire, mais ce verset précis n'offre pas de difficulté majeure. C'est plutôt sur le plan de l'interprétation que surgissent les difficultés.

Il est utile de regarder cette citation dans la perspective du "travail de citation" de toute la lettre, et d'examiner le Pierre citant.

Les questions de critique (sans grande pertinence ici) étant laissées de côté pour ce travail3, il en est une néanmoins qui a une incidence sur l'interprétation, c'est celle des destinataires4. En effet, les communautés citées sont très probablement des églises mixtes, à majorité païenne, et héllénophones, où la LXX a dû constituer une médiation sur plusieurs plans: linguistique, spirituel, communautaire, culturel, jetant un pont entre deux mondes, médiation qui a commencé en Égypte5. A cette médiation contribue largement également le langage septantique dont est pénétrée la lettre, en dehors même des citations évidentes, comme par exemple 2:9-10.

Des six textes de Proverbes cités dans le NT, deux se trouvent dans 1 Pierre et un dans 2 Pierre6. Hillyer dénombre douze citations directes, dont trois de Proverbes (dont Pr 11:31) et dix-huit allusions (dont Pr 11:31 à nouveau!).

En effet, Pr 11:31 n'est pas reconnaissable comme citation par le lecteur non informé. La NEG, par exemple, qui signale toujours les citations de l'AT par une note en bas de page, n'en a aucune ici!7 Spicq, quant à lui, dit que "le v. 18… est une citation presque textuelle"8. Or, s'agissant d'une citation de la LXX, elle est textuelle; s'agissant du TM, elle ne l'est pas du tout.

On peut remarquer encore la variation de Pierre dans la manière de citer, tantôt littéralement, tantôt librement mais trop clairement pour qu'on puisse dire qu'il s'agit seulement d'allusion, par exemple 2:22, citation directe suivie de 2:23-25 qui est une réécriture et une transposition, dans un autre ordre, de thèmes d'Es 539.

On voit ici qu'un texte reformulé est signe peut-être d'une assimilation de l'Écriture plus grande qu'une citation au sens strict et moderne. Le texte de l'épître est un véritable tissage, un travail de citation, un jeu de résonances. Si l'on dépouillait le texte de son patron, ce serait le déchirer. Lire Pierre sans ouvrir l'AT ne se conçoit guère, mais ces questions seront abordées plus loin.

L'idée que le temps (καιρός) du jugement (κρῖμα) commence par "nous" n'est pas nouvelle (cf. Ez 9:5; Jé 25:29; Za 13:7-9; Mal 3:1-6). Hillyer cite un midrash qui offre un parallèle intéressant à la fois de structure et de thème: "If no creature can stand before Him when He is pleased, then who can stand before Him when He rises in His fierce wrath?"10.

Parmi les thèmes dominants de l'épître (l'espérance, la joie, la souffrance, la soumission mutuelle, etc.), c'est sur l'idée de persévérance dans l'épreuve de la persécution qu'est ici mis l'accent. Les croyants subissent les outrages que le Christ a subis avant eux, lui juste, de la part des injustes. Ces souffrances sont les souffrances du Messie dans un sens eschatologique, sens absent de Pr 11:31.

Notes

1. TEV ajoute pourtant "as the Scripture says"; de même BFC explicite: "Comme l'Écriture le déclare".

2. Cf. Krodel (1995):46-47 pour une liste des 27 versets de 1 Pierre avec un ou plusieurs impératifs.

3. Je parlerai de Pierre, sans guillemets ni périphrase, par commodité.

4. Cf. l'article de Hemersur l'en-tête et la carte p. 239 de l'itinéraire possible du porteur du courrier (Silvain? 1 Pi 5:12), ce qu'on retrouve dans les sept lettres de l'Apocalypse (Éphésiens est probablement elle aussi une lettre circulaire).

5. "Pour les Juifs, le contact avec la culture grecque fut un choc aux conséquences incalculables", Mélèze-Modrzejewski (1997):82 "Comment être Juif et Grec". Pour la Septante, cf. ibid. p.141ss. et évidemment M. Harl et al. (1988).

6. Cf. Archer & Chirichigno (1983). Cf. aussi BA 17:148 "L'écrit proportionnellement le plus riche en échos textuels, lexicaux et thématiques [de Proverbes LXX] est la première lettre de Pierre".

7. Les éditeurs ont-ils été gênés par une si grande différence d'avec le TM? (ils semblent réticents à citer la LXX comme source, alors qu'ils citent souvent la Segond1910 quand leur révision de celle-ci s'en écarte!).

8. Spicq (1966):160.

9. Il pourrait s'agir de la citation d'une hymne primitive, ou bien d'une sorte de midrash - cf. Moyise (2001a):111.

10. Hillyer (1992):137, citant Midrash Rabbah 29:9 sur Ex 20:1.

2.4 Conclusion préliminaire sur le jeu de relectures

Évidemment, la traduction grecque a eu des répercussions et un impact jusque dans le NT: cf. la traduction-paraphrase de BS ("Comme le dit l'Écriture, si le juste est sauvé à travers toutes sortes de difficultés, que vont devenir le méchant et le pécheur?) qui éclaire l'évolution de sens probable du texte cité: la difficulté d'être sauvé concerne moins un "examen de passage" (dû au péché) qu'une épreuve (due, elle, au nom de "chrétien").

Tout le passage de 1 Pi 4:12-19 distingue justement ces deux sortes de "difficultés" (on peut se reporter à d'autres textes comme par ex. "c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu" Ac 14:22; ou au thème de la porte étroite; ou encore à Lu 23:31, qui comporte également un argument a fortiori: "Car, si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec?").

Et pour interpréter 1 Pi 4:18, il faut garder à l'esprit les circonstances de la lettre: l'épreuve (nécessaire) de la foi, destinée à la raffiner (1:7ss, cf. Mal 3:3 "Il s'assiéra, fondra et purifiera l'argent; Il purifiera les fils de Lévi, Il les épurera comme on épure l'or et l'argent…"), la fournaise, dont on ne doit pas s'étonner (4:12ss).

Comme le dit Barr, l'argument a fortiori de 1 Pi 4:18 repose entièrement, quant à sa structure logique, sur le μόλις de la LXX, qui toutefois semble n'avoir aucune base dans l'hébreu.

D'un point de vue strictement textuel, il peut être risqué, devant un TM assuré, de recourir à la LXX1. D'autres facteurs que seulement un autre texte ont pu intervenir (cf. Barr et BA 17:229). Et le TM doit être lu et interprété pour lui-même sans y importer des relectures postérieures.

À l'inverse, la traduction et l'interprétation de 1 Pi 4:18 ne doit pas être harmonisée avec le TM divergent de Pr 11:31, texte que 1 Pierre citait de façon naturelle depuis la traduction commune (la LXX), et comme allant de soi, reflet de la compréhension du premier christianisme et de son usage pratique des Écritures et des Écritures en traduction.

Puisque tout lecteur du NT est en fait (à travers les citations) un lecteur de la LXX qui s'ignore, il lira 1 Pi 4:18 – et de là, Pr 11:31, à travers la médiation (connue ou inconnue) de la LXX, encore – comme l'écho de ces anciennes sagesses, mais aussi cette fois, sous l'aspect des souffrances endurées pour la foi, dans une perspective eschatologique.

Ainsi la LXX, reprise par le NT, tout en opérant un glissement sémantique qui s'accorde avec la pensée juive hellénistique2, devient le support d'une exhortation eschatologique qui ne devrait pas être transformée en fade moralisme.

Je propose en première conclusion cette représentation schématique de l'évolution du texte, du sens et des lectures / relectures:

Texte

Sens logique du qal vahomer

Type de sagesse

Risques d'une lecture préjugée

Correction possible

TM

Pr 11:31

Le juste est (toujours) rétribué en bien

Et le méchant en mal

Sagesse rétributive et expérimentale

Moralisme

"il faut qu'il y ait une différence"

(mentalité en noir et blanc; si le juste est béni, c'est que celui qui est éprouvé ne l'est pas; à la clé, intransigeance, légalisme, anthropologie naïve)

Nouer la théologie avec les Écritures et tenir compte de la réalité qui fait butée

LXX

Pr 11:31

Même le juste n'est pas juste!

Qu'en sera-t-il du méchant?

Sagesse contestatrice

Relativisme

"Mais où est la différence?"

Le simul justus simul peccator et l'anthropologie luthérienne

NT

1 Pi 4:18

Le juste est purifié par l'épreuve (parce qu'il est juste)

Que deviendra alors celui qui rejette l'Évangile?

Sagesse eschatologique

Escapisme

"Il faut qu'il y ait une différence"

(puisque le monde va à sa perte, autant s'en retirer déjà)

Dieu aura soin de la différence!

"Même si le dernier jour venait demain, je veux planter aujourd'hui mon pommier"3

Pour terminer cette partie, je voudrais encore faire mention:

-

de la place de l'Écriture en traduction(cf. également plus loin): 1 Pierre cite la LXX comme Parole de Dieu. Ce n'est pas à dire qu'il s'agisse d'un autretexte inspiré (comme il l'a été déclaré dans l'histoire4), mais que l'inscription des Écritures dans la finitude trouve son prolongement dans leur vocation à être traduites.

-

de la primauté de la sotériologie comme fondement et origine, ce qui n'est pas sans poser question dans la lecture de textes de sagesse (mais voir plus loin ma partie sur l'Évangile comme clé, et les pages d'Ansaldi surcette question, notamment pp. 70ss et son paragraphe "Un Dieu non barré par la croix", pp. 110ss).

L'Évangile lui-même est notre guideet notre instructeur dans l'étude de l'ÉcritureLuther

Je reprendrai plus loin cette conclusion préliminaire après un développement sur lecture, interprétation, et intertexte.

Notes

1. En l'occurrence, BA 17:19 insiste sur la grande liberté de traduction de Proverbes, même de type midrash parfois.

2. Cf. Barr (1975):161.

3. In M. Lienhard, Martin Luther, un temps, une vie, un message, Labor et Fides, 1991, p. 226.

4. Cf. Harl (1988):294-295 "L' "inspiration" de la Septante"; Kaufmann (1990):43 "La légende de la traduction miraculeuse".

3. Lecture et interprétation

C'est en interprétant que nous pouvons à nouveau entendre

P. Ricœur1

Notes

P. Ricoeur, La symbolique du mal, p. 326.

Intertextualité: quelques données théoriques

Bien avant que le terme d'intertextualité ne soit forgé1, l'intertextualité a été une force active de la créativité littéraire et a inter-tissé toute littérature. La littérature biblique n'a pas fait exception, loin de là. On peut même dire que le phénomène de la citation – forme particulière et la plus visible d'intertextualité biblique – est un élément de la facture même du NT, en sorte de squelette, à moins qu'elle n'en soit les nerfs, selon la perspective qu'on adopte. Il me semble que le NT, sous cet angle, et en tant que production littéraire, est particulier, sinon unique.

La citation (plus ou moins) formelle de textes qui ont précédé, sans être la seule forme d'intertextualité, est une forme d'intertissage permettant d'insérer, d'assimiler, de transformer, de travailler des textes, des thèmes, des univers ainsi réécrits, recréés dans des textes nouveaux, où l'ancien et le nouveau, le déjà-dit et l'inédit s'opposent et s'apposent tour à tour.

En fait, pour la lecture et l'interprétation biblique, elle est une forme d'expression de cette dialectique, ce dialogisme, entre ce qui est avant et ce qui vient après, au cœur même de la pensée biblique et d'une perspective herméneutique où la clé interprétative de l'Écriture veut être christologique:

-

l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance (προμαρτυρόμενον) les souffrances de Christ 1 Pi 1:11

Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures 1 Co 15:3

L'intertextualité est donc multiforme. L'Écriture sollicite et emprunte au monde environnant, elle emprunte à elle-même, et nous lui empruntons, pour tisser, elle, les fils d'une bibliothèque qu'on n'a pas fini de démêler, nous, notre théologie et notre commentaire, et exprimer notre foi, dans un incessant, et plus ou moins conscient et formalisé aller-retour de navette jamais immobile.

Plus particulièrement – et ce travail se restreint à cela – le NT cite l'AT, nous citons le NT citant l'AT, et nous citons les deux Testaments, dans une chaîne interprétative qui n'est pas toujours sans risques.

Nous étudierons ces diverses facettes dans ce qui suit.

Je reprendrai ici la typologie claire de Genette, amplement suffisante pour ce travail, bien qu'elle ait connu nombre de raffinements2 par la suite:

-

parmi les cinq types de relations transtextuelles3qu'il identifie (intertextualité, paratextualité, métatextualité, hypertextualité, architextualité),

-

l'intertextualité recouvre la triple pratique de la citation, du plagiat et de l'allusion4

C’est seulement une typologie, et la frontière entre les diverses formes d'intertextualité n'est pas étanche ni toujours évidente.

Genette précise ensuite sa définition, qu'il veut restrictive, de l'intertextualité comme étant "la relation de coprésence entre deux ou plusieurs textes, c'est-à-dire, eidétiquement et le plus souvent, par la présence effective d'un texte dans un autre".

De plus – et cela concerne au premier chef les trois formes du même texte qui a servi ici d'étude de cas – intertextualité et traduction ont partie liée et entretiennent un rapport d'imbrication. Genette consacre une section à la traduction comme forme la plus voyante de transposition, qu'il donne comme la pratique la plus importante de toutes les pratiques hypertextuelles5.

La LXX, comme entreprise de transposition productrice de sens nouveaux, en est l'exemple qui nous intéresse ici.

Il faut encore préciser que l'intertextualité biblique – Marguerat y insiste – n'est pas exclusive de la critique des sources, mais la contient et la dépasse, ajoutant un "jeu multiple d'échos, de reprises, de continuités et d'écarts"6.

Cette réflexion se borne donc à la citation de l'AT dans le NT ("le Nouveau Testament est le lieu où se joue l'Autre Testament, d'emblée pluriel"7).

Mais l'intertextualité est multiple encore d'une autre manière: à l'intérieur même de l'AT ("L'Ancien Testament est en grande partie un tissu de citations et d'allusions"8) comme du NT (citant ou faisant allusion au Targum, à Hénoch, et à des auteurs comme Epiménide, Ménandre, Aratus).

Notes

1. Par J. Kristeva, en 1969. Cf. l'article de P.-M. de Biasi"Théorie de l'intertextualité" dans l'Encyclopedia Universalis, ainsi que celui de R. Barthes, "Théorie du texte", pour un historique de la genèse du concept et de ses évolutions. Cf. surtout le très utile, synthétique et stimulant article de Lavoie (Lavoie (1992). Les noms que l'on rencontre ensuite sont ceux de Bakhtine, Derrida, Eco, Riffaterre. De la discussion littéraire, le concept d'intertextualité a été transporté dans le domaine des études bibliques une vingtaine d'années après, par Vorster et Hays. Cf. l'utile synthèse de Moyise, qui identifie, pour sa part, cinq types d'intertextualité: l'écho intertextuel, l'intertextualité narrative, exégétique, dialogique, et postmoderne. Ces définitions marquent la nature multiforme du concept, et ouvrent tout un champ de réflexion qui dépasse le cadre de ce travail et que je réserve pour les perspectives.

2. Cf. les notions d'intertexte aléatoire ou obligatoire (quand le sens en dépend); cf. aussi les dix thèses sur la relecture de Dettwiler dans A. Curtis & D. Marguerat (2000):188ss.

3. La transtextualité étant la "transcendance textuelle du texte… tout ce qui le met en relation manifeste ou secrète, avec d'autres textes" – Genette (1982):7.

4. Genette (1982):8-14.

5. Genette (1982):237-243. S'appuyant sur le linguiste américain Nidapour dire avec lui que "tout ce qui peut être dit dans une langue peut être dit dans une autre langue", il renvoie à son ouvrage The Theory and Poetics [sic] of Translation, en commettant un lapsus intéressant, le titre étant en fait The Theory and Practice of Translation (traduction et adaptation française: C. T. Taber & E. Nida,La Traduction: théorie et méthode, 1971, UBS). Traduire est bien en effet faire acte de "poïétique".

6. Curtis & Marguerat (2000):10. Cf. toute la préface, pp. 5-11. Sur ce point, voir également la position équilibrée de Moyise entre intertextualité et approches historiques, pointant les dommages de pratiques extrêmes, d'une part de l'intertextualité ("The very nature of Scripture is to speak to new generations. On the other hand, an intertextuality that locates meaning in an infinite matrix of possible influences is unable to say anything specific about a text"), d'autre part de la critique historique ("If the meaning of Scripture is reduced to its original authorial intention, it ceases to be Scripture"), cf. Moyise (2005):457. La lecture biblique n'est-elle pas en fin de compte un permanent balancement, parfois hésitant, entre ces deux extrêmes? J'y reviendrai. Je dois mentionner encore une critique de l'intertextualité comme non pas justement une force créative de sens, mais son inverse, comme une barrière; c'est ce que semble reprocher Brawley à Marguerat et Curtis de ne pas aborder, dans sa recension exagérément sévère de Intertextualités – cf. Brawley (2002).

7. Lavoie (1992):55.

8. Lavoie (1992):51.

Place et fonction de la citation de l'AT dans le NT, économie des deux Testaments

3.2 Place et fonction de la citation de l'AT dans le NT

3.2.1 Le travail de la citation

3.2.2 L'Ancien Testament: ancien, c.-à-d. obsolète?

3.2.3 "Afin que s'accomplisse…"

Une forme de relecture est la citation. Le procédé est paradoxal; en apparence, il paraît assurer la continuité entre le texte cité et le texte qui se réfère à lui, puisqu'il le reproduit pour l'essentiel de façon identique. Mais Antoine Compagon a bien montré que la citation est un procédé de réécriture: celui qui fait une citation sélectionne un passage auquel il confère une importance particulière, il le découpe selon ses propres critères et le place dans un contexte nouveau qui en détermine désormais l'interprétation.

F. Vouga1

Notes

-

1. Vouga (2001):24.

D'un texte,

d'une sagesse,

d'une langue,

d'un monde,

à d'autres.

3.2.1 Le travail de la citation

La citation est un paradoxe de continuité discontinue. Elle n'est pas seulement – et cela est visible dans 1 Pi 4:18 – le fait de citer, mais constitue, selon l'expression de Compagnon, un travail: le travail de la citation1. Ce travail est lui aussi polymorphe, c'est pourquoi Compagnon présente son ouvrage plutôt comme une enfilade de perspectives2. Et toute Écriture est citation: "La citation est une pierre de touche de l'Écriture", notamment de notre Écriture sur l'Écriture, et elle a "le statut d'un critère de validité, d'un contrôle de l'énonciation"3.

Quand donc un auteur du NT cite plus ou moins manifestement l'AT, c'est pour se référer à une auctoritas4. Quand nous le (les) citons, nous faisons de même.

Et quand et pourquoi le (les) citons-nous? Essentiellement dans deux directions: dans notre théologie5, et pour donner voix à la foi.

Dans la réalité et le concret de la vie communautaire, ces données théoriques sont le plus souvent à l'état d'intuition, et leur mécanisme n'est pas formalisé. Je voudrais donc aborder et analyser ces "mécanismes" de citation dans la matérialité des pratiques ordinaires.

Notes

1. Compagnon (1979), dans le titre même.

2. Il ajoute que la citation ne peut faire l'objet d'un livre. Le sien fait 408 pages…

3. Compagnon (1979):12. Ce mémoire est lui aussi un travail de citation!

4. "C'est une banalité de dire que le NT s'est référé aux « Écritures » pour fonder sa théologie" - Harl (1988):274-282 "La Septante et le Nouveau Testament: les citations".

5. Compagnon, tandis qu'il trace l'histoire de la citation, notamment dans le commentaire patristique, parle de la machine à écrire théologale! cf. Compagnon (1979):160. En effet, écrire, c'est citer, et ne peut écrire que celui qui a suffisamment lu pour pouvoir citer.

3.2.2 L'ancien Testament: ancien, c.-à-d. obsolète?

Le NT cite l'AT comme autorité, référence. La citation affirme, confirme, appuie, valide, éclaire. Elle est Écriture de nouveau et récriture d'ancien. Elle semble aller de soi, même si elle déroute souvent. Elle fait partie de l'univers conceptuel des auteurs et introduit les lecteurs dans le leur.

Elle est aussi un pont entre Juifs et païens de la première Église: pour les uns, leurs Écritures éclairent l'événement / avènement du Christ, pour les autres, elle les introduit par touches incessantes dans l'ethos du peuple de Dieu.

Elle fait des parties narratives un récit essentiellement théologique (cf. les récits de l'enfance, par exemple), des parties argumentatives (cf. les kyrielles de citations dans Romains ou Hébreux) une théologie passionnée.

Parfois elle convoque un texte, évoque son contexte, provoque la lecture d'autres textes.

L'analyse de Pr 11:31 / 1 Pi 4:18 ne donne que l'aperçu, qu'une facette d'un phénomène qui en compte mille. Il resterait encore à examiner, par exemple, la répartition des citations selon le genre littéraire ou les parties de tel livre, les raisons du choix de tel texte plutôt qu'un autre, etc.

La citation, d'autre part, sollicite un lecteur complice, informé ou intrigué, qu'elle contraint à lire plus loin. Citer, c'est exciter1.

Quand elle se dissimule sous l'habit de l'allusion plus ou moins subtile, elle fait appel à la mémoire et à la compétence du lecteur, et joue avec lui2.

Les mécanismes à l'œuvre dans la citation de l'AT par le NT, ainsi que la fonction attestatrice de l'Écriture citant l'Écriture conduisent à une réflexion sur une ancienne question toujours récurrente dans l'esprit du lecteur, à savoir celle des rapports et de l'économie des deux Testaments, ainsi que sur les interactions concurrentes de la foi, de la théologie, et des Écritures, et sur nos pratiques de lecture. C'est ce que je voudrais examiner maintenant.

À la salutaire mais trop simple consigne de "lire la Bible", on ajoute plus que de raison celle de "commencer par le Nouveau Testament". Sous-jacente à cette logique, on trouve la notion que l'AT ne peut être compris qu'à travers le NT, ou encore que le NT explique l'AT.

Même s'il y a du vrai dans cette conception, il est difficile d'y adhérer à plein. Telle n'est pas d'ailleurs la perspective du NT lui-même et de ses auteurs.

À la vérité, c'est l'AT qui éclaire le NT, plutôt.

Dans la première perspective, l'AT sert juste de caution à la théologie chrétienne qui le dépouille de toute valeur théologique essentielle, alors même que l'AT était la Bible des premiers chrétiens, et que c'est le NT qui a été admis ensuite dans le canon3.

Cela aboutit parfois à une forme de néo-marcionisme feutré ou fonctionnel.

Dans la seconde, le lecteur et le croyant ont tout à gagner à lire le NT à la lumière de l'AT lu, étudié, travaillé, labouré pour lui-même, et non pas comme un réservoir d'obscurités bibliques destiné à aiguiser la sagacité de l'interprète occupé à "décoder", par exemple, une christologie cachée à chaque page4.

Notes

1. Citare mettre en mouvement, faire venir, appeler – excitare éveiller, animer, susciter.

2. Ludere, ad-ludere – "La communication par mode allusif présuppose un destinataire complice et compétent" - Keithdans Curtis & Marguerat (2000):122.

3. Amsler (1989):134.

4. À propos des obscurités bibliques comme réserve de théologie chrétienne, cf. Harl (1982) et Harl (1988):295-296 "L'obscurité et la « pauvreté » du texte de la Septante".

3.2.3 "Afin que s'accomplisse..."

Les citations sont parfois insérées par diverses formules introductives1 qui varient.

Une formule des plus significatives et explicites est "afin que s'accomplisse" (par exemple celle de Mt 2:15 introduisant le texte d'Os 11:1, ἵνα πληρωθῇ ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète)2. Il serait simpliste d'y voir juste la mise en correspondance d'une prédiction et de son accomplissement historique. C'est une formule avant tout théologique, qui avait la fonction de légitimation de la foi chrétienne par référence aux Écritures d'Israël, dans un contexte probable d'apologie, voire de polémique anti-juive3.

Ces formules sont tissées dans la narration ou dans l'exposition qu'elles placent dans la perspective de la réalisation du plan divin. Elles marquent à la fois une conception élevée des Écritures juives, et un mode d'argumentation typique du judaïsme de l'époque, pouvant aller jusqu'à des méthodes targumisantes d'une séparation non radicale entre texte, interprétation et commentaire, ce qui peut sembler artificiel, dissonant ou forcé au lecteur moderne, et est le signe d'une certaine théologie de l'histoire conçue comme déroulement d'un dessein divin.

Notes

1. Pas toujours, loin de là; et dans 1 Pi 4:18, elle se réduit à un simple καί. Il arrive même que des formules explicites n'introduisent pas de texte précis, mais plutôt un thème général (Mc 9:13; Jn 7:37).

2. Cf. Viljoen (2007) pour une très utile analyse de cette formule d'accomplissement chez Matthieu; cf. également Metzger (1951).

3. Cf. Viljoen (2007): 307 pour l'introduction de la Birkath ha-Minim dans la synagogue.

3.3 Place et fonction de la citation de l'Écriture dans la théologie et la prédication

3.3 Place et fonction de la citation de l'Écriture dans la théologie et la prédication

3.3.1 D'un réservoir de preuves à un code de la route?

3.3.2 Exégèse d'alors et d'aujourd'hui: Peut-on faire comme eux?

3.3.3 Dieu se met-il en peine d'Édom?

3.3.4 Une étrange parenté

D'un texte,

d'une sagesse,

d'une langue,

d'un monde,

à d'autres.

3.3.1 D'un réservoir de preuves à un code de la route?

"Une simple répétition d'un texte de l'Écriture, d'une dogmatique ou d'une morale sans explication, interprétation et actualisation, ne saurait être en et par elle-même la vérité", dit Birmelé1.

La démangeaison de prouver dans le christianisme n'est pas chose nouvelle, non plus que la propension à vouloir légiférer alentour. L'instrument de choix dans ces entreprises est, évidemment, la Bible, réduite à un simple rôle de confirmation2, transformée en arsenal de versets ou en banque de données, qui subit peut-être alors autant d'outrages de la part de ses amis que de ses adversaires.

La tendance naturelle est l'alignement de versets bibliques à la suite de telle ou telle vérité. Rien n'est plus impressionnant qu'une théorie de références chiffrées pour donner un cachet de vérité à une affirmation. C'est une forme de capture narcissique d'un Texte considéré immédiat, qu'on maîtrise et qui ne dérange plus3.

De même le réductionnisme n'est pas petit que de faire des Écritures un simple mode d'emploi de la vie et de la foi, un code de la route de l'Église et du monde, un recueil d'évidences, une boîte à réponses. La première victime en est la Bible elle-même: à quoi bon s'encombrer d'un livre de plus de 1000 pages si une ou deux pages suffisent à dire ce qu'il faut croire, faire, et penser?

La fonction de l'Écriture est ailleurs et la victime de cette logique est l'Évangile lui-même.

Les buts semblent louables: défendre l'Évangile, œuvrer pour le Royaume, prouver des faits, gagner des âmes, préserver du mal, préparer l'avenir, etc.

Or l'Évangile est non évident4 et seul radical. Si tout est logique et évident, il n'y a rien de plus à dire, et la tâche d'interprétation est terminée!

Ainsi, est-ce bien tout ce qu'il y a dans ces textes qu'on cite, et est-ce là leur seule fonction?

Notes

1. Birmelé (2004):132.

2. Ansaldi (1991):133.

3. "la Bible est parole faite pour déranger, pour ébranler les pensées établies, les certitudes, fussent-elles agnostiques" Pelletier (2002):343.

4. Birmelé (2004):132.

3.3.2 Exégèse d'alors et d'aujourd'hui: peut-on faire comme eux?

La forme, l'esprit et la fonction des citations de l'AT dans le NT sont un sujet d'étude captivant. La question qu'on s'est souvent posée (essentiellement en raison de leur non-contextualité, mais pas seulement) est: peut-on légitimement imiter l'exégèse des auteurs du NT dans l'interprétation de l'AT, en prenant appui sur ce précédent?1

Dans le domaine de l'interprétation comme dans bien d'autres, la force du précédent est considérable. Quand c'est pour la bonne cause, et puisque les auteurs du NT nous y ont précédés, pourquoi ne pas imiter leur exégèse et leur herméneutique et faire venir au jour tout ce qui est encore caché dans l'AT, en achevant leur travail, pour ainsi dire? Qu'y a-t-il à redire? Et peut-on être plus "biblique"?

La réponse à cette question – si on trouve nécessaire de la poser – est plus ou moins consciemment commandée par la conception que l'on a de la nature de l'Écriture, elle aussi plus ou moins formellement explicitée par l'interprète. Elle sera guidée, éventuellement, par l'idée qu'on a de ce que l'Écriture devrait être plutôt que par ce qu'elle est en réalité.

Une conception positiviste du couple prophétie / accomplissement par exemple, ne voudra rien voir d'autre qu'une correspondance mécanique entre un texte de l'AT et son accomplissement ou interprétation dans le NT, pouvant mener hélas à un dramatique enfermement de l'esprit et à une fermeture du sens.

Concernant la typologie, en prenant exemple sur le NT – comme si cela allait de soi – toutes sortes de types de Christ, de l'Église, etc. seront découverts, qui tiennent plus souvent de la trouvaille que d'un travail sur le texte. Ici, la seule limite est l'arbitraire et l'imagination de l'interprète audacieux.

Ma réponse à ladite question serait que l'interprète gagnera, me semble-t-il, à se tenir sur le terrain de la sobriété et de la réserve, et du travail et du labour du texte. Une interprétation "charismatique" sans autre référence qu'elle-même n'est pas une option ouverte pour qui veut que l'Écriture fasse coupure.

Assurément, dans le NT on trouve allégories, typologies, ré-interprétations, et des formes de spiritualisation et de sensus plenior. Dans ce domaine également entre en jeu une notion de mesure et de modestie. Des formes exagérées tiennent plus de l'audace que de la clairvoyance exégétique. C'est oublier que même les auteurs du NT ont été les enfants de leur temps; l'inverse aurait été des plus surprenants. Comment s'étonner alors qu'ils aient employé les méthodes de leur temps, qui, pour eux, étaient naturelles? À moins de faire de l'Écriture un concept désincarné d'une Parole Absolue tombée du ciel sous la forme d'un Livre Incréé, et vouée à ne jamais nous rejoindre.

Selon moi, la retenue est donc de mise. Zumstein2 met en garde contre ce qu'il appelle des approches déformantes de la Bible. Lys quant à lui a des paroles très dures contre le fondamentalisme ("la magie de la parole"), l'allégorie, la typologie, la révélation dite progressive ("les déchets de la Parole")3, le sens plénier, et la lecture comme décryptage d'un sens caché, qui sont des formes de raccourci et d'escamotage du texte lui-même à des fins qui lui sont étrangères4, au profit de la sagacité et de l'imagination de l'interprète5.

Les auteurs consultés sur ce point6 divergent beaucoup, et en fin de compte, plus qu'une question de principe, c'est, dans la pratique, une question de mesure. Pour ma part, il me semble, avec Amsler, qu'on ne peut pas lire et apprécier l'AT à partir de ce qui lui manque7! C'est le confisquer et l'envoyer en exil!

Il y a donc une voie plus difficile, celle d'une lecture et d'un travail exigeants, même si, comme chrétien, on considère Christ et l'Évangile comme centres de l'Écriture (point abordé plus loin).

Notes

1. Walton isole utilement 4 domaines où le descriptif devient facilement le normatif, et où l'on devrait s'abstenir d'imiter le précédent des auteurs du NT: la typologie, le symbolisme, les modèles de conduite, et les accomplissements; on peut y souscrire même si on ne partage pas forcément ses prémisses et sa notion de "subjectivité inspirée" des auteurs du NT - cf. Walton (2002).

2. Zumstein (1994).

3. Notamment la section "L'Ancien Testament n'est pas périmé" pp. 43ss.

4. Zumstein (1994):70.

5. "la Bible possède un redoutable pouvoir de contestation, qui débusque les fuites dans l'imaginaire, les satisfactions mythologiques" Pelletier (2002):344.

6. Notamment Longenecker (1970), Longenecker (1987), Ellis (1981), Swanson (1996), Johnson (1980).

7. Amsler (1989):137.

3.3.3 Dieu se met-il en peine d'Édom?

On connaît le décodage de De 25:4 opéré par Paul en faisant appel au bon sens: "Dieu se met-il en peine des bœufs?"

Évidemment, qui oserait alors dire: si, tout de même un peu…?

Ainsi la lecture et l'interprétation chrétienne de l'AT sont devenues coutumières de cette forme de décodage christianisant quasi permanent et automatique. C'est une sorte de démarche réflexe, somme toute facile à apprendre et devenant comme une seconde nature lectrice. À vrai dire, si cela permet parfois quelque utile leçon spirituelle, c'est souvent aussi une "technique" d'évitement de textes dérangeants, d'esquive de passages jugés insignifiants, de dérobade devant les difficultés de tous ordres, de captation à son profit de textes pour y mettre un sens étranger, extraordinaire, ou inoffensif. Solution de confort, du moindre effort, voire de paresse exégétique.

Pour prendre juste un exemple, celui de la violence, on pourrait dire qu'Édom est au-dedans de nous, cet ennemi intérieur, cette disposition atavique de l'être humain par nature contre Dieu, le condamnant à une ambivalence définitive1 que Luther a bien regardée en face.

Rien n'est plus vrai. Cet "Édom" qui, finalement possédé par David, cherchera le Seigneur.

De même, le Psaume 110 est interprété et comme redit par Paul (1 Co 15) sur un autre plan, celui de la victoire sur le dernier ennemi, la mort.

Mais la limite est aisément franchie, pour nous, d'une allégorisation ou spiritualisation sans frein, qui écrit comme un "3e Testament", aboutissant à un nivellement de la Parole qui la rend intemporelle2.

Il est remarquable qu'une certaine lecture du Coran adopte la même technique vis-à-vis de textes difficiles à assumer.

Tout aussi remarquable, le fait que ce décodage permanent de l'AT soit souvent le fait de ceux qui se vantent de lire la Bible "telle qu'elle est"!

Notes

1. Cf. "cette ambivalence qui traverse les croyants…" Parmentier (2004):266.

2. Cf. Lys (2000):33.

3.3.4 Une étrange parenté

Il existe des parallèles révélateurs en effet entre les questions abordées dans ce travail et celles rencontrées à propos du Coran, touchant le texte, l'interprétation, la lecture, la langue et la traduction, et abordées dans un récent article de Varlik1. Sur tous ces points, la conscience de cette étrange parenté peut permettre de pointer certaines tendances, conceptions, et pratiques de lecture, et de se prémunir contre une lecture "coranique" de la Bible. À vrai dire, tous les biais analysés dans cet article ont été, et sont encore, le fait de l'interprétation chrétienne de la Bible au fil du temps, quand elle a voulu faire dire à la Bible ce qu'elle "devrait dire", et la faire être ce qu'elle "devrait être", un Dieu fait Texte!

Quelques phrases-clés significatives de l'article de Varlik:

"Le discours religieux peut avoir tendance à confondre sa lecture avec le texte lui-même, en niant la distance séparant l'altérité du Livre divin de la subjectivité de la conscience croyante… l'orthodoxie islamique fait du Coran une entité métaphysique directement descendue du ciel comme verbe éternel et incréé de Dieu… un « Livre clos »… l'archétype céleste de la parole… en une seule nuit [descendu] jusqu'au premier ciel du monde… questionner les mécanismes de constitution idéologique du sens… une négation de la distance entre le Coran et l'éternité divine, qui se voit projetée sur le Livre-clos… l'identification de la nouvelle religion à la langue arabe et donc la sacralisation de celle-ci… son inimitabilité… Ainsi, le Coran est également considéré comme intraduisible… une pure réalité métaphysique…"2

Et sur l'interprétation et ses évolutions:

"la distance entre le signe et le sens aboutit alors à l'idée que l'accès au second rendrait le premier superflu… ces versets n'auraient « plus aucune valeur… » Au mieux, ils ne serviront que de métaphores… le sens est ainsi contourné chaque fois qu'on est gêné par la lettre… le livre devenant alors « une tendre transparence »… l'interprétation allégorisante « qui prétend retrouver une philosophie déguisée sous le vêtement imaginatif du mythe »… une fois la traduction faite, l'allégorie devient inutile… demeure toujours le risque d'isoler certaines parties de la Parole… l'homme projette sa propre subjectivité sur la Parole et arrête, par la même occasion, le mouvement de donation du sens."

Je suis frappé de la similitude de ces catégories avec la lecture et l'interprétation bibliques et leurs évolutions dans l'histoire3.

Notamment dans la conclusion de l'article4 où il me semble distinguer une parenté entre l'approche canonique de la Bible et la clôture du Coran pouvant ouvrir l'horizon du sens.

L'interprète chrétien de l'AT gagnera sans doute en clairvoyance à la lecture de ces dérangeantes parentés.

Pour la magie de la Parole portée à son comble, et la dénaturation de la perspective du lecteur, où le lecteur devient l'objet du Coran, on peut lire ceci :

"Dans le Neue Zürcher Zeitung, l’islamologue Stefan Weidner salue cette parution : « La critique que fait Al-Jabri de la tradition part de ce constat stupéfiant dans la culture arabo-islamique, ce sont les textes qui lisent leurs lecteurs et pas l’inverse. » La distinction qui nous semble évidente entre sujet et objet n’y a pas cours. Le lecteur n’a aucune autonomie. Il apprend par cœur un texte, le Coran, qu’il ne comprend pas toujours très bien. « Il devient son objet. »"

(à propos de Introduction à la critique de la raison arabe de Mohamed A. Al-Jabri5)

Évidemment, une récitation "mantrique" de la Bible ne vaut pas lecture6.

Notes

1. Varlik (2009). Je ne suis pas grand connaisseur de ces questions; mais ces parallélismes m'ont semblé significatifs à la lecture de cet article; cf. également le dossier "L’islam à l’épreuve du texte" de la revue Books n° 10 (novembre-décembre 2009), et l'émission "La voie de l'exégèse coranique reste-t-elle ouverte?" France Culture, 16 novembre 2009, https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-moudre/la-voie-de-lexegese-coranique-reste-t-elle-ouverte-en-partenariat-avec-le.

2. Au contraire, "C'est la version grecque des Évangiles qui nous transmet son enseignement [de Jésus]… C'est donc la vocation même des textes fondateurs chrétiens d'être traduits" Geffré (2002):642. On peut même dire qu'il y a à se réjouir de ne pas avoir les ipsissima verba de Jésus dans sa langue!

3. Similitudes également relevées par Geffré: "Le Coran, c'est la Parole même de Dieu devenue un livre en langue arabe" Geffré (2002):638.

4. Ibid. p. 343-344.

5. https://www.books.fr/lislam-des-lumieres/

6. Ansaldi, à un autre niveau, mais dans le même registre, parle de "répétition maniaque de signifiants" et de "lancinante répétition du même" (Ansaldi (1991):175,184.

Place et fonction de la citation de l'Écriture dans l'expression de la foi

3.4 Place et fonction de la citation de l'Écriture dans l'expression de la foi

3.4.1 La fonction performative de l'Écriture

3.4.2 Donner voix à la foi

D'un texte,

d'une sagesse,

d'une langue,

d'un monde,

à d'autres.

3.4.1 La fonction performative de l'Écriture

L'acte de lecture et la tâche d'interprétation sont fondés sur la promesse d'une présence qui transforme la rencontre en événement.

F. Vouga1

La force du il est écrit dans la proclamation est un fait avéré. Plus profondément, l'action "en cachette" de l'Écriture lue ou entendue n'est pas moindre. Il est difficile – et peut-être pas exactement souhaitable – de décortiquer ce travail de l'Écriture sur le croyant ou l'auditeur.

Ce peut être aussi un dialogue à voix basse qui "parle le texte"2. S'agissant de "travail", il est fait allusion à ce qu'on ne sait pas de l'œuvre divine3.

L'Écriture n'est pas qu'un ensemble de propositions dont il faudrait prendre connaissance, ou qu'une exégèse rigoureuse nous permettrait de posséder absolument.

"La parole de Dieu dépasse ses témoins et produit des effets imprévus"4.

Dieu y interpelle l'être humain en prenant la parole dans un langage d'incarnation, qui va au-delà d'une foi argumentative.

"Il y a un feu dans la Bible"5 qu'on maîtrise à ses dépens.

C'est aussi un combat où "Dieu nous agresse parfois et nous harcèle, se roule dans la poussière avec nous"6.

Notes

1. F. Vouga (2001):30.

2. Parmentier (2004) citant p. Ricœur.

3. "Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout." Ec 11:5.

4. Parmentier (2004):137.

5. Parmentier (2004):7.

6. Parmentier (2004):272, citant P. Bühler.

3.4.2 Donner voix à la foi

La rencontre de la foi, quel que soit le vocable que l'on emploie pour la désigner, est du domaine de l'ineffable. Ansaldi utilise une expression qu'on n'appréhende pas immédiatement sans lire plus avant son ouvrage: "l'a-rencontre du réel". Cette fides est hors langage et avant le langage. Si elle est "connaissance", elle est "connaissance ininscriptible dans le langage"1. Elle est du domaine de l'expérience, notion dont on pressent d'emblée qu'elle peut inspirer méfiance ou inquiétude.

Comme le dit Ansaldi, "ces craintes ne sont pas totalement sans fondement et il est bien vrai que ces notions ont pu servir, de-ci de-là, à cristalliser des spiritualités ambiguës, voire dangereuses"2.

Quelles instances, sinon de contrôle, du moins accompagnatrices, pourrait-il y avoir, capables de mettre une haie protectrice à une dérive invérifiable? Il en est deux, attendues: les Écritures et la théologie. C'est l'articulation de ces trois termes qui peut permettre (sans automatisme et non sans effort) de se garder d'une foi pathologique.

Ansaldi donne pour exemples la "vision" d'Ésaïe (expérience qui échappe au langage), le Chemin de Damas (Paul n'a rien à en dire, 2 Co 12:4), et Luther (sur quoi il est assez discret).

J'envisage plus loin le cas de Pierre et de sa vision, ainsi que l'expérience des Césaréens (là encore, hors langage, Ac 10:46). Plus tard, le cas du Concile de Jérusalem (Ac 15) me semble être un exemple d'articulation (momentanément) réussie de ces trois instances foi / théologie / Écritures.

Mais pour tout croyant, "l'a-rencontre de la foi se donne et se redonne sans cesse comme origine chemin faisant"3. Dans sa confrontation aux Écritures-déjà-là, la foi advient alors au langage à travers leur citatio dans la prédication, la catéchèse, la simple conversation fraternelle, et la ruminatio personnelle.

Notes

1. Ansaldi (1991):17.

2. Ansaldi (1991):7.

3. Ansaldi (1991):32.

3.5 Nature et fonction de l'Écriture et de la lecture biblique – rapports avec foi et théologie

3.5 Nature et fonction de l'Écriture et de la lecture biblique – rapports avec foi et théologie

3.5.1 (Ré)apprendre à lire?

3.5.2 Une clé: l'Évangile

3.5.3 Chemin faisant: le temps et le concretD'un texte,

d'une sagesse,

d'une langue,

d'un monde,

à d'autres.

3.5.1 (Ré)apprendre à lire?

Le gain d'une lecture de la Bible est proportionnel à ce que le lecteur consent à exposer de lui-même, aux risques qu'il accepte de courir en se rendant vulnérable, au moins un peu, aux mots qu'il va croiser.

A.-M. Pelletier1

La Bible est une bibliothèque réclamant une lecture théologique donnant un sens au parcours du texte2. La mise en oubli ou la réduction au silence de l'humanité de l'Écriture rendent la tâche de l'interprète inutile3. Si l'Écriture est un chemin vers Dieu, il peut être nécessaire de réapprendre à l'emprunter. La tâche modeste et exigeante d'une lecture de l'intégralité4 de la Bible est un travail courageux, résolu, persévérant et audacieux qui ressemble davantage à la lutte de Jacob avec l'ange5. "La Bible réclame un lecteur actif, attentif, et prêt à l'effort"6.

Je comparerais ce type de lecture à un combat, une forge, une meule.

Par ailleurs, la lecture communautaire, avec l'encouragement et la correction mutuelle qu'elle procure, permet mieux une lecture adulte.

Il faudrait aussi dire un mot de la lecture fragmentée et de ses inconvénients. On pourrait distinguer plusieurs types de fragmentation: la fragmentation critique, utile mais ne pouvant constituer le dernier mot du sens du texte7; la fragmentation citationnelle, largement abordée dans ce travail, pouvant faire courir le risque d'une lecture superficielle, en "ricochets"; enfin, le "grappillage" et le "butinage" du lecteur impatient.

Ma préférence, jusqu'à meilleure persuasion, va à une lecture canonique, c.-à-d. donnant son importance en fin de compte à l'intention théologique du texte final (le seul que nous ayons, finalement) et des éventuelles phases rédactionnelles qui l'ont précédé et formé, et à son unité interne, ce qui n'est pas un retour nostalgique à une candeur pré-critique, mais la prise en compte consciente de la fonction de parole du canon8.

Et non seulement l'intégralité de la Bible, mais aussi celle des livres pour eux-mêmes.

Quant aux Proverbes, je n'ai pas encore vraiment trouvé "comment les lire"…9

Enfin, un plaidoyer serait aussi nécessaire pour une lecture "normale"10 de la Bible, c.-à-d. comme celle de toute autre littérature. Trop souvent, peut-être parce qu'on la considère sacrée, donc "à part", des automatismes de lecture font subir à la Bible aux mains de ses amis des traitements rudes qui ne viendraient pas même à l'esprit pour toute autre littérature: lecture fragmentée, aplatissement monolithique des thèmes, homogénéisation des genres, "remise en ordre" des versets via la concordance électronique, décryptage imaginatif des mots, lettres et nombres, étymologies abusives, approches a-contextuelles et an-historiques, absence au monde.

Et, enfin, une lecture jamais close11. Une lectio divina qui soit aussi lectio continua.

Notes

1. Pelletier (2002):345.

2. Parmentier (2004):29; je m'inspire beaucoup ici de l'ouvrage d'É. Parmentier, ainsi que du chapitre "Lire la Bible, une pratique fondatrice" d'A. Faucher dans Routhier & Viau (2006), utile synthèse des types de lecture, de perspectives (texte / auteur / lecteur), des questions à se poser ("Pourquoi lire ?", p. 372), assaisonnée de quelques formules bien frappées.

3. Parmentier (2004):32.

4. Parmentier (2004):264.

5. Zumstein (1994):16, 40.

6. Zumstein (1994):72.